~要介護状態にある家族とは?~

育児休業の対象となる労働者は?と聞かれたら1歳ぐらいまでの子を育てている従業員とイメージがつきやすいと思います。では、介護休業の対象となる労働者は?と聞かれたらどうでしょうか。介護している従業員だとはイメージがつきますが、「介護している」とはどの程度を指すのかまではイメージがつきづらいのではないでしょうか。2025年4月より施行される改正育児介護休業法により介護離職防止のための雇用環境整備や個別の周知・意向確認等が始まり、従業員からの問合せなども増えるかと思いますので介護休業の対象となる労働者について確認をしておきましょう。

「介護休業」とは、

負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(要介護状態)にある対象家族を介護するためにする休業をいいます。

「介護休業」をすることができるのは、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。

老齢により身体機能が相当程度低下したケースのような高齢者介護だけでなく、障害児や医療的ケア児などの子供を介護・支援する場合も含まれます。ただし、乳幼児の通常の成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合は含まれません。

「対象家族」とは、

配偶者(いわゆる内縁関係含む)、父母(養父母含む)、子(養子含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母をいうものであり、同居の有無は問いません。

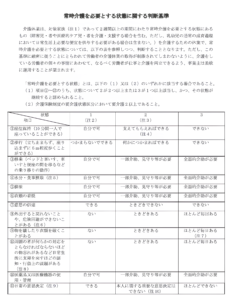

「常時介護を必要とする状態」とは、

常態的に介護を必要とする状態をいい、「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」にて下記のとおり示されています。

「常時介護を必要とする状態」とは、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合であること。

(1)項目①〜⑫のうち、状態について2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が

継続すると認められること。

(2)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。

実務上難しいのは「常時介護を必要とする状態」の判断ですので「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」を活用し対応するのがよいでしょう。また、個別の周知説明資料に入れる、社内イントラネットに掲示するなどして従業員に周知し自分で介護休業の対象となる労働者であるか判断できる環境を整備しておくのもよいでしょう。

出典:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355361.pdf

詳細は、P63,64参照

以 上